La política exterior de Argentina en relación con las Islas Malvinas desde 1966 hasta estos días, tuvo un derrotero marcado por el efecto pendular en las estrategias diplomáticas del país. Esto se caracterizó por las constantes oscilaciones entre el acercamiento a potencias internacionales como Estados Unidos y el Reino Unido y un enfoque más regionalista, con eje en América Latina y ampliado hacia los Brics, grupo al que Argentina desde la llegada de Javier Milei renunció a participar.

Porque Malvinas, además del legítimo reclamo nacional que hasta tiene fuerza de mandato constitucional en su reivindicación, es un punto clave en el mapa de la geopolítica global.

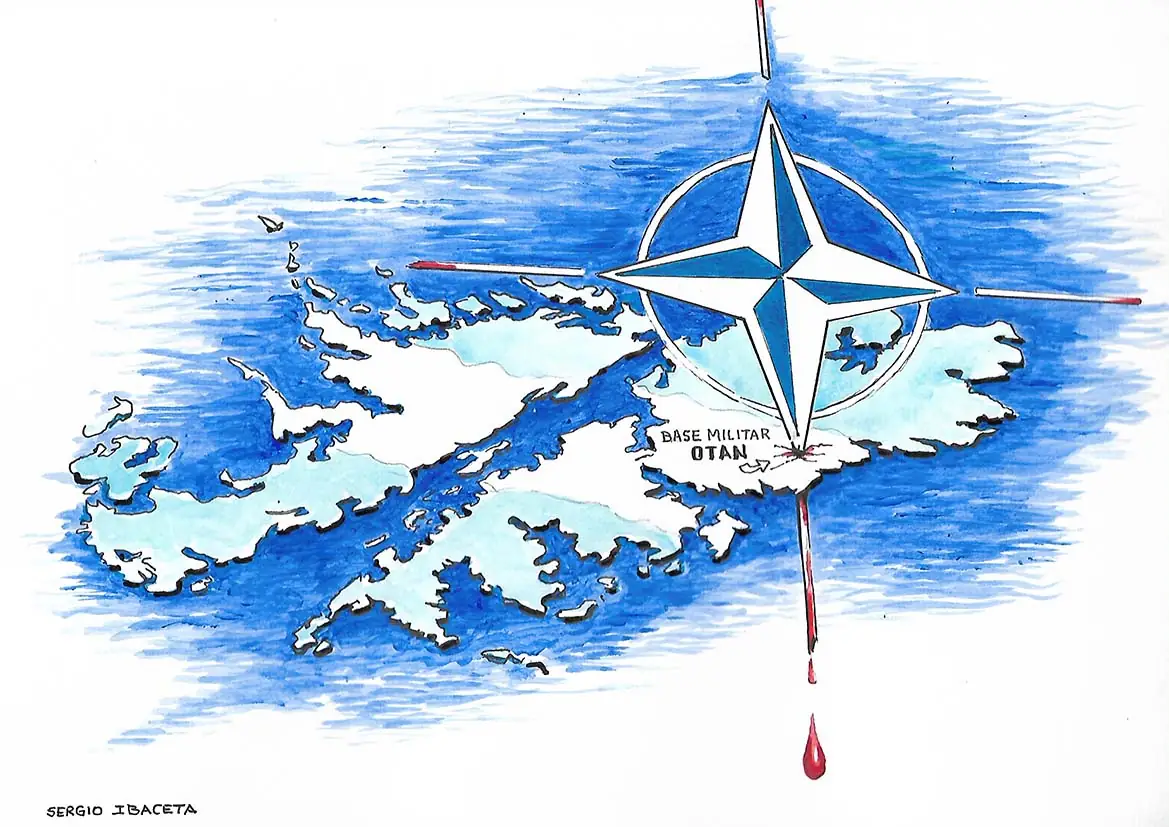

Malvinas es el Cementerio de Darwin, con los restos identificados y los que aún reposan sin sus nombres. Pero también es, desde el 12 de mayo de 1985, la base militar Monte Agradable, inaugurada por el Príncipe Andrés de York.

Hoy, es una base de operaciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que controla desde allí el paso oceánico obligado a los hielos continentales y los recursos naturales en la zona de las islas y la Antártida.

El recorrido histórico de la Causa Malvinas

Durante el gobierno de Arturo Illia, Argentina consiguió la histórica Resolución 2065, en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Allí se instaba a las partes a negociar un camino de recuperación de los territorios para Argentina.

Desde ese momento, la política exterior argentina se movió entre dos extremos: la alineación con potencias globales y la integración regional. Este movimiento pendular implicó reordenamientos de intereses domésticos y estrategias internacionales.

A Illia lo derrocó el Golpe de Estado de 1966, encabezado por Juan Carlos Onganía. Meses después, cuando el dictador jugaba al polo con el Príncipe Felipe, miembros de la entonces proscripta juventud peronista desviaron un avión que tenía Río Gallegos como destino e izaron la bandera en las islas australes al mando de Dardo Cabo.

Fue el Operativo Cóndor y, paradoja del destino, en la dictadura que volvería a Malvinas por la fuerza, Dardo Cabo pasaría a engrosar la lista de desaparecidos.

Tras el fin de la proscripción del peronismo en 1973, la cuestión Malvinas fue incorporada en el discurso de asunción del presidente Héctor J. Cámpora. En esa líneas estuvieron las palabras del propio Juan Domingo Perón en su Mensaje a la IV Conferencia de Países No Alineados de Argelia en septiembre de 1973.

En simultáneo, Argentina avanzó en la asistencia en vuelos y materiales a los habitantes malvinenses. En 1974, ya en los últimos meses de Perón en la Presidencia, hubo avances diplomáticos importantes sobre la propuesta de un condominio argentino-británico sobre Malvinas durante los siguientes 25 años. Esa línea tenía el objetivo de hacer una explotación conjunta de los recursos naturales australes.

En mayo de ese año el embajador británico James Hutton se entrevistó con el canciller Alberto Vignes en el Palacio San Martín y le comunicó la propuesta de su gobierno de acordar un condominio de 25 años sobre las islas como paso previo al reconocimiento de la soberanía argentina.

La muerte de Perón el 1º de julio puso en una pausa, que sería definitiva, esa posibilidad. Gran Bretaña, al poco tiempo, buscó desandar esta propuesta a través de la misión Shacketon en 1975 sobre recursos australes en materia petrolera para su exclusiva explotación, línea que aún manda en los intereses ingleses e isleños, acrecentada desde luego tras el conflicto bélico de 1982.

La guerra de un gobierno genocida, montada sobre una causa justa

El almirante Jorge Anaya retomó, sobre finales de 1981, un viejo plan de la Armada Argentina para invadir las islas y reestablecer la soberanía en el territorio. Acababa de asumir la presidencia de facto el general Leopoldo Galtieri, quien se autopercibía el “elegido” de Estados Unidos en la lucha contra el comunismo.

En esa Junta, también integrada por el jefe de la Fuerza Áerea, brigadier Basilio Lami Dozo, se cocinó el Operativo Rosario, que se concretaría el 2 de abril de 1982.

El accionar dejó casi en off-side al canciller Nicanor Costa Méndez, un conservador que ya había ocupado ese cargo con Onganía y para tratar de convencer de pedir el apoyo a Estados Unidos, intentó seducir al secretario de estado norteamericano, Alexander Haig, citó repetidamente la responsabilidad que le cabría a ese país, por el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.

Pronto quedó claro que los Estados Unidos, gobernado entonces por Ronald Reagan, no estaban dispuestos a ceder a las insinuaciones argentinas, e incluso que se le estaba prestando ayuda logística a Gran Bretaña, donde su aliada Margaret Thatcher salió fortalecida del conflicto. Con una guerra ganada, su expansión en la zona austral y su ascenso en el paradigma neoliberal, en el marco de la última etapa de la Guerra Fría, para Londres fue todo ganancia.

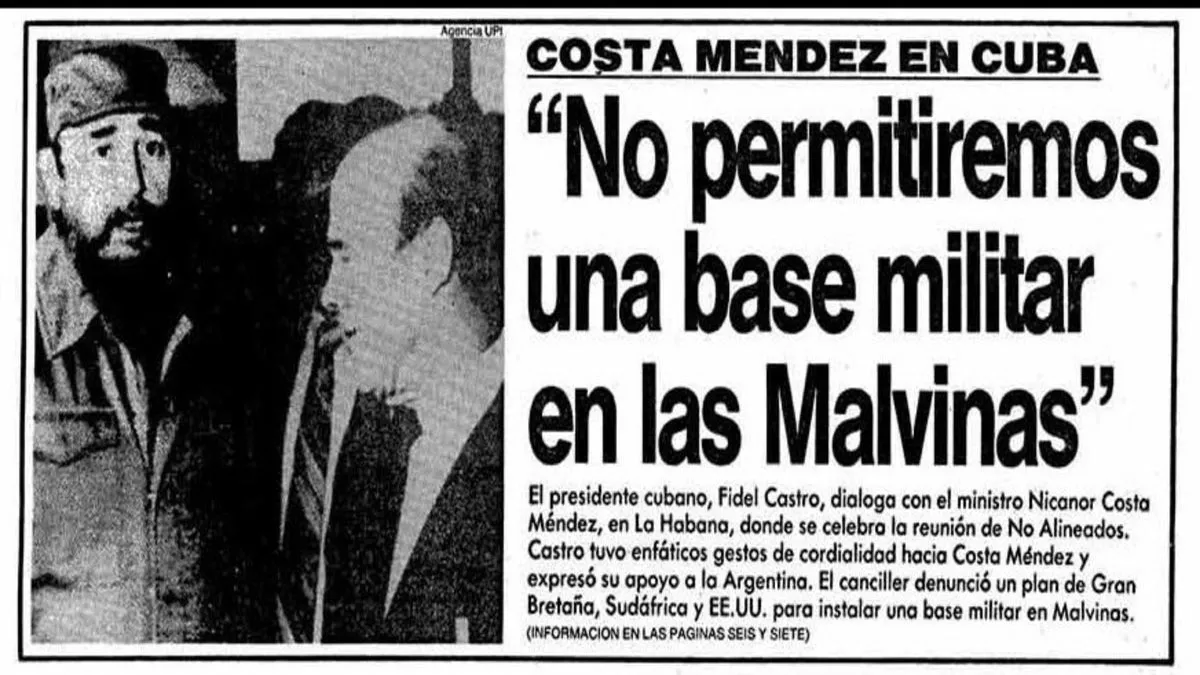

En ese momento, Argentina modificó la táctica y pidió colaboración diplomática y apoyo en los países de América Latina. Costa Méndez giró sobre sí mismo cuando viajó a Cuba, a participar en un encuentro de los Movimiento de Países No Alineados y se entrevistó con el presidente Fidel Castro.

Al tiempo que en las Islas se desarrollaban los combates, con escenas de heroísmo de parte de algunos militares, pero sobre todo de los colimbas, el canciller participó de varias reuniones en la Naciones Unidas y en uno de sus discursos, llegó a acusar a los Estados Unidos de “traicionar” a las demás naciones americanas.

El 14 de junio de 1982, Argentina se rindió ante una fuerza infinitamente superior. Había llegado ese viernes 2 de abril a la toma de las islas con la conducción militar de un gobierno cuyas hipótesis de conflicto habían sido durante décadas Brasil y Chile. Con una dictadura que, al calor de la Doctrina de Seguridad Nacional, tenía también como enemigo a su propio pueblo, en nombre de la confrontación contra la subversión “apátrida y marxista”.

Con militares, símbolo si los hay, como Alfredo Astiz, guapo para balear por la espalda a la adolescente Dagmar Hagelin, taclear en la calle a Rodolfo Walsh el día de su secuestro o inflitrarse entre las Madres de Plaza de Mayo, para marcar a sus fundadoras para su desaparición.

Ese mismo Astiz que se rindió en Malvinas sin disparar un solo tiro es, de algún modo, la imagen de la dictadura, que en 74 días de conflicto, pasó de llenar la plaza al grito de “si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla”, a ocultar a los soldados tras la “vergüenza” de la derrota.

La democracia y Malvinas

Tras el conflicto bélico, la actividad diplomática disminuyó debido a situaciones internas en ambos países, como elecciones y la restauración de la democracia en Argentina.

Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, Argentina buscó internacionalizar la cuestión de las Malvinas en foros como la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas, que emitieron resoluciones alentando el diálogo. Sin embargo, en 1986 el Reino Unido estableció una zona de conservación pesquera alrededor de las islas, lo que generó protestas de Argentina.

Se trataba de un radio de 150 millas alrededor del estrecho de San Carlos, la llamada Zona de Conservación y Administración Pesquera. Serían los malvineros quienes ejercerían el control de la pesca y extendieran licencias para la realización de esta actividad, una situación que no ha cambiado con los años.

Se estima que en este período, Argentina pudo haber tenido ingresos de 200 mil millones de dólares en regalías pequeras, lo que en definitiva potencia (o debería hacerlo), el reclamo argentino.

Con la llegada de Carlos Menem a la presidencia, se priorizaron las relaciones con Estados Unidos y Europa, lo que llevó a la Declaración Conjunta de Madrid en 1990, iniciando un período de distensión. No obstante, surgieron tensiones debido a la exploración petrolera en la zona.

La política de «seducción» hacia los kelpers, iniciada por el canciller Di Tella, buscaba incluir a los isleños en las negociaciones, aunque con resultados limitados. En 1995, se firmó una declaración conjunta para cooperar en la explotación de hidrocarburos.

- Se reafirmaba el paraguas de la soberanía.

- El acuerdo no se aplicaba a las islas Georgias y Sándwich del Sur.

- Se cooperaría en la prospección y eventual explotación conjunta de hidrocarburos.

- Se creaba una Comisión Conjunta de hidrocarburos para resolver la cuestión petrolera.

Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde continuaron reafirmando la soberanía argentina sobre las islas, aunque con diferentes enfoques. En el caso de Duhalde, por la delicada crisis social y económica de 2001-2002, claramente la cuestión de las Malvinas no fue una de las prioridades del gobierno.

Durante el gobierno de Néstor Kirchner se insistió en la implementación de resoluciones internacionales para reanudar las negociaciones. En 2003, el entonces canciller argentino Rafael Bielsa, en su discurso ante la ONU, incorporó el tema Malvinas y descartó la posibilidad de que los habitantes de las islas tomaran parte en las negociaciones. Esa idea de la “autodeterminación de los pueblos” no aplica para la custión Malvinas.

Bielsa, en ese discurso, aclaró que el gobierno de Néstor Kirchner no se oponía a cooperar con el Reino Unido, pero siempre teniendo como eje de las conversaciones el tema de la soberanía.

Cristina Fernández de Kirchner mantuvo una postura firme, protestando por actos unilaterales del Reino Unido y reafirmando la soberanía argentina. La cuestión de la soberanía sigue sin resolverse debido a la renuencia británica a incluirla en las negociaciones, a pesar de los llamamientos internacionales para una solución pacífica.

El 5 de noviembre de 2008, la reina Isabel II firmó una nueva Constitución para las islas “Falklands” o Malvinas. Ese instrumento plasmó un sistema de “autogobierno” en el archipiélago del Atlántico Sur, dejándole a Londres la última palabra en asuntos de política externa, seguridad y administración de justicia. El canciller Jorge Taiana planteó que esta situación “no hace más que perpetuar una anacrónica situación colonial y que la Argentina no reconoce a ningún supuesto gobierno de las Islas Malvinas, ni a sus representantes, ni a sus símbolos ni emblemas”.

En 2015 llegaría al gobierno Mauricio Macri y de sus 4 años de gestión quedan como recuerdo en torno a Malvinas la firma del acuerdo Foradori-Duncan.

Allí, los británicos, representados por su secretario de Relaciones Exteriores Alan Duncan, impusieron condiciones como «remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas». Incluyeron los conceptos de «comercio, pesca, navegación e hidrocarburos».

Carlos Foradori, vicencaciller de Macri, firmó ese acuerdo completamente borracho, según contó en su libro de memorias el propio Duncan. Años después, durante el gobierno de Alberto Fernández se denunció ese documento.

Al margen de la ingesta de alguna bebida en la muy bien nutrida bodega de la embajada británica de Buenos Aires, donde tuvo lugar esa reunión, la consecuencia es claramente otro golpe a los intereses nacionales.

En septiembre del año pasado, ya con Javier Milei en el gobierno y a través de la Información para la Prensa N°: 70/24, el ministerio de Relaciones Exteriores informó el restablecimiento del tratado diplomático celebrado el martes 13 de septiembre de 2016 con el Reino Unido de Gran Bretaña, por el gobierno de Mauricio Macri, conocido como Acuerdo Foradori-Duncan.

Fue uno de los últimos actos de Diana Mondino al frente de la Cancillería, antes de ser echada del Gobierno.

Encuentro entre la canciller Diana Mondino y el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, en Nueva York. Crédito: Cancillería argentina.

Javier Milei y Malvinas

El último capítulo de ese péndulo de la politica argentina y la cuestión Malvinas es de Javier Milei, en su breve discurso por cadena nacional, este 2 de abril, después de 15706 días del desembarco, después de los 649 caídos en combate y de los cerca de 500 suicidios de excombatiente posteriores a la guerra.

Milei, lejos de Usuahia (capital de las Malvinas que son argentinas), eligió hablar en el cenotafio ubicado en la Plaza San Martín, en la ciudad de Buenos Aires.

Lejos del lugar más cercano en la Patria a las islas que son también la Patria, acaso por la presencia en ese acto de Victoria Villarruel, su vice con la que no se habla.

Lejos de los verdaderos artítices de la gesta como son los soldados, a quienes no se les permitió pasar de un corralito, para no mezclarlos con los funcionarios del gobierno colonial.

Lejos del verdadero reclamo por la soberanía de Malvinas, Milei se subió al día de recuerdo para repetir su caballito de batalla: “lamentablemente, durante las últimas décadas, nuestra demanda soberana por las islas fue damnificada, de forma directa o indirecta, por las decisiones económicas y diplomáticas de la casta política”

A eso, le sumó su lectura tan particular de la realidad global al señalar que “nadie puede tomar en serio el reclamo de una nación cuya dirigencia es conocida en el mundo por su corrupción e incompetencia y por llevar a la Argentina a los brazos de la escoria del mundo”.

Horas después de esos dichos, Milei viajará (otra vez), a Estados Unidos.

Todo un símbolo que se explica a sí mismo y cierra la parábola de los gobiernos antinacionales. Tan cerca de la OTAN, de Estados Unidos, del Reino Unido. Tan cerca de la entrega de los intereses nacionales, como alejados de las causas justas como Malvinas.

Los relojes de péndulo fueron el sistema de cronometraje más preciso hasta la década de 1930. Pero en la historía, que no se mide en minutos sino en ciclos, ese movimiento también marca ciclos. Es el tiempo del giro colonial.

Pero la dinámica de la memoria y la fuerza del peso de la razón histórica hace que ese movimiento sea contínuo. Si los colonialistas no están en condiciones de festejar triunfos definitivos, los pueblos no deben descansar en la idea de esas Malvinas que fueron, son y serán argentinas.