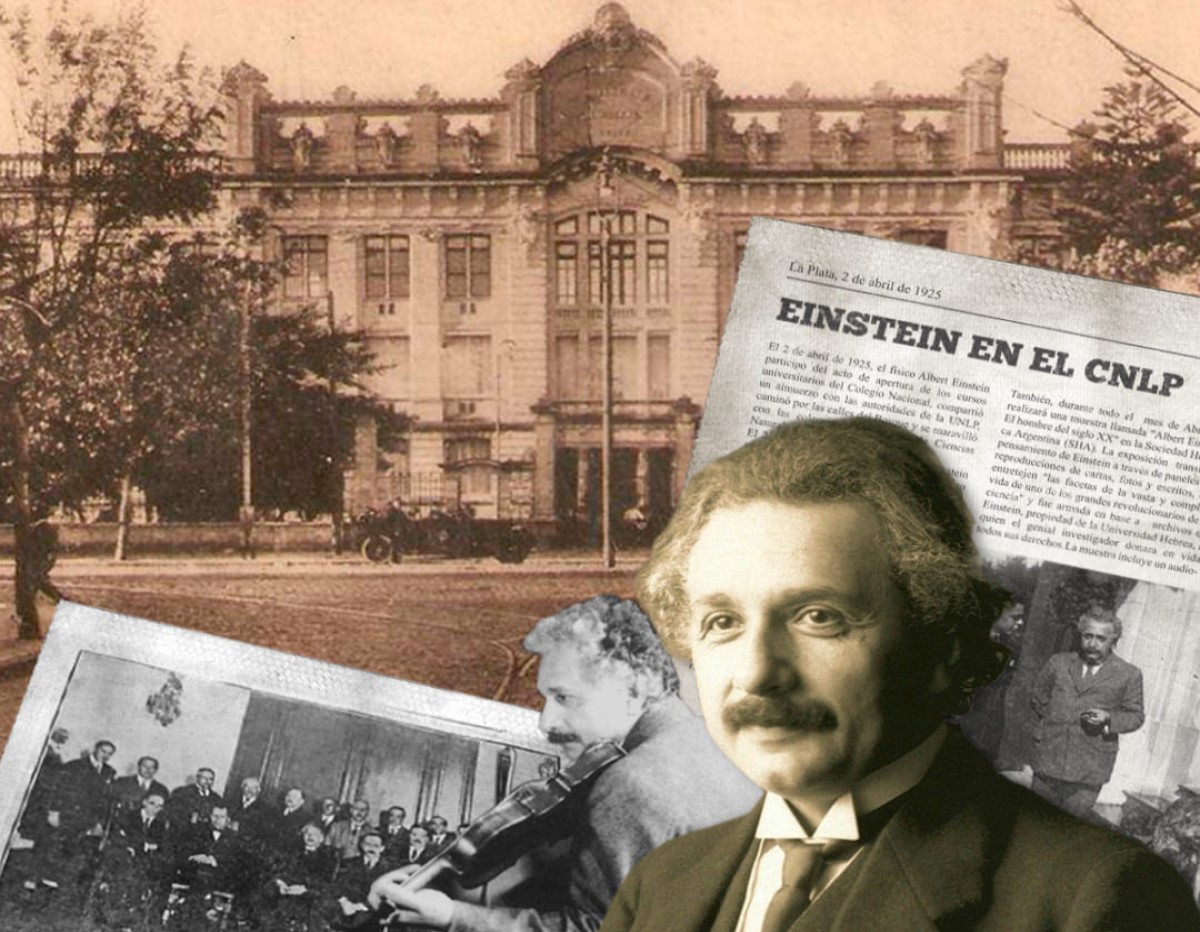

La Plata era una ciudad nueva, la capital de la provincia de Buenos Aires se fundó en 1882. Su Universidad era aún más reciente, databa de 1897. Sin embargo, en 1925 tuvo una visita de renombre internacional: el físico Albert Einstein pasó una tarde en la ciudad de las diagonales el 2 de abril de ese año.

El paseo se dio en el marco de un viaje que el autor de la Teoría General de la Relatividad realizó en Argentina. Brindó una serie de conferencias en la Universidad de Buenos Aires y además de La Plata recorrió Córdoba.

El 2 de abril de 1925, Albert Einstein participó del acto de apertura de los cursos universitarios del Colegio Nacional platense, compartió un almuerzo con las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), caminó por las calles del Bosque y se maravilló con las colecciones del Museo de Ciencias Naturales.

Se trata de un personaje lleno de contradicciones, que si bien se recuerda por su activismo pacifista, escribió en sus diarios personales opiniones despectivas en sus impresiones de Latinoamérica. Una expresión de la mirada eurocentrista de esa época, que muchas veces se reproduce en la actualidad.

Sin embargo, la ciencia argentina cuenta con importantes descubrimientos desde ese entonces. Estos no podrían existir de no ser por el prestigioso sistema universitario nacional, que Einstein elogió en su momento y ahora sufre los embates de un gobierno que mira hacia el norte en vez de desarrollar lo local.

Una visita de película

Sobre el histórico paso del físico por la UNLP se filmó el largometraje “Amanda: el día que Einstein vivió en La Plata”. Data de 2015, su director es Marcos Rodríguez y la protagonizan Thelma Fardín y Cristian Drut. El film reconstruye el día que el científico pasó en la ciudad, y recrea su llegada a bordo de un Ford «T» Runabout que se estacionó frente al Rectorado de la UNLP, sobre la calle 7.

En la realidad, el alemán vino al país con el fin de compartir con la comunidad científica su teoría de la relatividad y sus ideas «sobre la paz y lo sagrado de la vida». El contacto con Argentina comenzó en 1922, cuando a través del ingeniero Jorge Duclout, la Universidad de Buenos Aires (UBA) lo invitó a dictar un ciclo de conferencias.

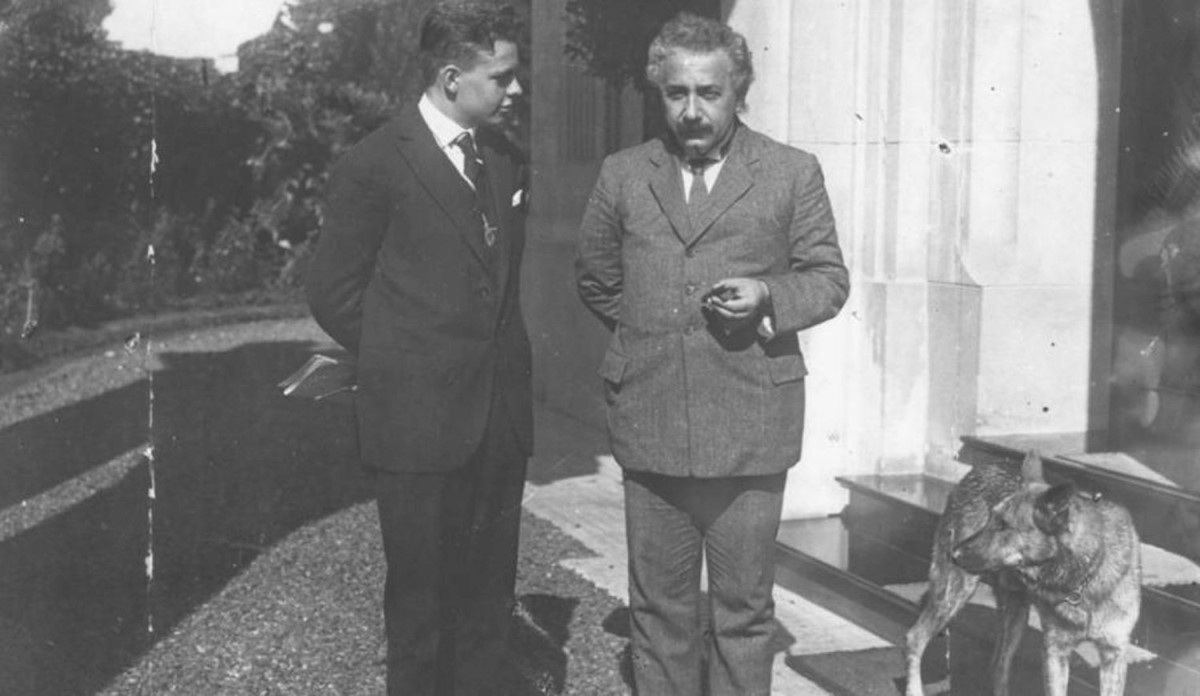

El 2 de abril de 1925, Einstein llegó a La Plata a bordo del tren Roca a las 11 de la mañana, con la compañía del rector de la UBA, José Arce. Ambos se dirigieron al Rectorado de la UNLP, donde los recibió Nazar Anchorena, rector de esa casa de estudios.

Junto a consejeros superiores y profesores de la Facultad de Ingeniería y Física le otorgaron el diploma honorífico de “miembro de la Universidad Nacional de La Plata”. De allí, la delegación se movilizó hacia el Jockey Club, también en el centro platense, donde se lo agasajó con un almuerzo que ofrecieron en su honor las autoridades municipales.

Los registros cuentan que Einstein visitó el Museo de Ciencias Naturales, donde recorrió varias salas. Según testigos, se interesó por el gliptodonte y el diplococo. También se presentó en el Partenón de la UNLP, edificio histórico que en ese momento funcionaba como Gabinete de Física del Colegio Nacional y alojaba los instrumentos del Departamento de Física de la casa de estudios.

Tiempo después, Einstein afirmaría en un reportaje: “De La Plata solo puedo decir que se parece a Brujas la muerta. Ciudad moderna, tristona y poco animada desde el punto de vista general, pero muy adelantada, espiritualmente hablando”.

Indios y cínicos

El físico alemán era pacifista, se oponía a las guerras y al militarismo. En 1939 firmó una carta al presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, para que su país desarrollara la bomba atómica antes que los nazis. Más tarde, lamentó mucho y en varias ocasiones participar de esa misiva.

Más allá de su búsqueda por la paz, sus diarios contienen comentarios despectivos sobre les habitantes de diferentes partes del mundo que visitó. Ze’ev Rosenkranz es el mayor experto mundial en los viajes de Albert Einstein, y habló al respecto en el Planetario de Buenos Aires, el pasado 25 de marzo.

El especialista explicó que el científico llegó a Argentina con una preconcepción de la población local, que se basaba en su educación de clase media judía alemana. “Estaba influenciado por conceptos europeos sobre el continente americano, tanto en el hemisferio norte como el sur”, manifestó.

“Tenía imágenes de las poblaciones indígenas, descendientes de esclavos y de colonizadores europeos”, agregó. Algo similar ocurrió con los prejuicios que mostró en sus travesías por el Lejano Oriente.

Al arribar a Argentina, escribió en su diario: “los argentinos son clase rica, criaturas estúpidas, me hartaron al menos en cuanto a intelecto. Miembros de la clase rica y ociosa sin mucho para hacer“.

“Su primera impresión de Buenos Aires es bastante crítica y aburrida”, compartía Ze’ev Rosenkranz en el Planetario. “Después elogia a algunos de sus colegas y lo impresionan los jóvenes estudiantes universitarios”. Sus palabras más tristes son con comparaciones racistas, al llamar a les habitantes de forma despectiva como “indios, cínicos, sin cultura, con olor a cebo”.

La ciencia argentina

Albert Einstein no sería el primero en desprestigiar a los países latinoamericanos. Se insertaba en una visión del mundo donde Europa era la civilización y las naciones del sur global las subdesarrolladas. Esa mirada no solo se expresaba en su continente, sino que se replicó en quienes forjaron la dirigencia nacional, como Sarmiento con su concepto de “civilización y barbarie”.

Sin embargo, al momento en que el físico arribó a Argentina, el país contaba con uno de los sistemas científicos más prestigiosos en la región. Y desde entonces, la ciencia nacional se desarrolló al punto de lograr importantes hitos.

Por ejemplo, Bernardo Houssay recibió el primer premio Nobel de ciencias que se otorgó a un latinoamericano. Fue por sus trabajos entre 1924 y 1932 en el Instituto de Fisiología de la UBA, al descubrir el papel de las hormonas de la hipófisis en el aumento del azúcar en la sangre.

Más tarde, su discípulo Luis Federico Leloir fue premio Nobel de química por sus investigaciones sobre los nucleótidos de azúcar, y el rol que cumplen en la fabricación de los hidratos de carbono. Tras su hallazgo, se lograron entender de forma acabada los pormenores de la enfermedad congénita galactosemia.

Otro hito tuvo como protagonista al doctor René Favaloro, que se formó en los mismos pasillos del Colegio Nacional Rafael Hernandez de la UNLP que visitó Einstein en 1925. Luego estudió en la facultad de Medicina de esa casa de estudios, y en 1967 efectuó por primera vez la operación de by pass coronario en la Cleveland Clinic.

Volviendo al presente, 100 años después de la visita del físico alemán, un equipo de astrofísicos del Centro Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la UNLP logró identificar un fenómeno que permitiría detectar los enigmáticos agujeros de gusano, descritos por la Teoría General de la Relatividad de Albert Einstein.

Pero la ciencia argentina no la tiene fácil. El gobierno nacional pone en peligro múltiples desarrollos científicos, mediante el desfinanciamiento del sistema. Trabajadores de la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt) denunciaron el pasado mes de febrero ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que la gestión de Javier Milei retiene más de 50 millones de dólares asignados a proyectos de investigación.

Estos fondos forman parte del financiamiento de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), organismo clave para la ciencia argentina.

¿Cómo se pretende continuar con esta tradición de desarrollo científico y universitario en el país cuando quienes se dedican a estudiar deben dedicarse a resistir? A 100 años de la visita de uno de los pensadores más importantes de su época, es necesario recordar el papel de la ciencia en el desarrollo no sólo de un país, sino también de la humanidad.