La identidad argentina admite y transporta una gran cantidad de refranes. En ese vagón de dichos y trabalenguas, uno de los tantos asegura que “la sangre es más espesa que el agua”, es decir que los lazos sanguíneos siempre llevarán consigo un peso mayor a cualquier otro vínculo.

Si hay una espalda en la aristocracia del siglo XX que conoce bien la presión de la herencia esa fue Silvina Ocampo, de segundo nombre Inocencia, quizá por ser la menor de las hijas de Manuel Silvio Cecilio Ocampo y Ramona Aguirre Herrera. “Sylvette”, como más tarde la bautizaría Alejandra Pizarnik, debió exorcizar la memoria de su hermana mayor, Victoria, antes de poder ascender a los cielos de los nombres propios.

Soy todo, pero nada es mío

Silvina Ocampo nació el 28 de julio de 1903 como el pimpollo más fresco de un árbol genealógico que parecía haber alcanzado su floración más exquisita al primer intento. En el seno de aquella familia aristócrata creció en compañía de cinco hermanas: Victoria, Angélica, Francisca, Rosa y Clara María.

Gracias a la posición privilegiada de sus padres y a la costumbre de la élite cultural argentina de pulular en su hogar, logró acercarse a múltiples disciplinas artísticas como el dibujo y la pintura. Sin embargo, y a pesar de venir de una estirpe numerosa, la joven Silvina pasaba gran parte de su tiempo en los patios con los sirvientes o sola debajo de un árbol. Era tal la estrechez de sus lazos con el personal doméstico que cuando Victoria se casó y decidió llevar consigo a Francia a la niñera de Silvina, Fanni, esta jamás pudo perdonárselo.

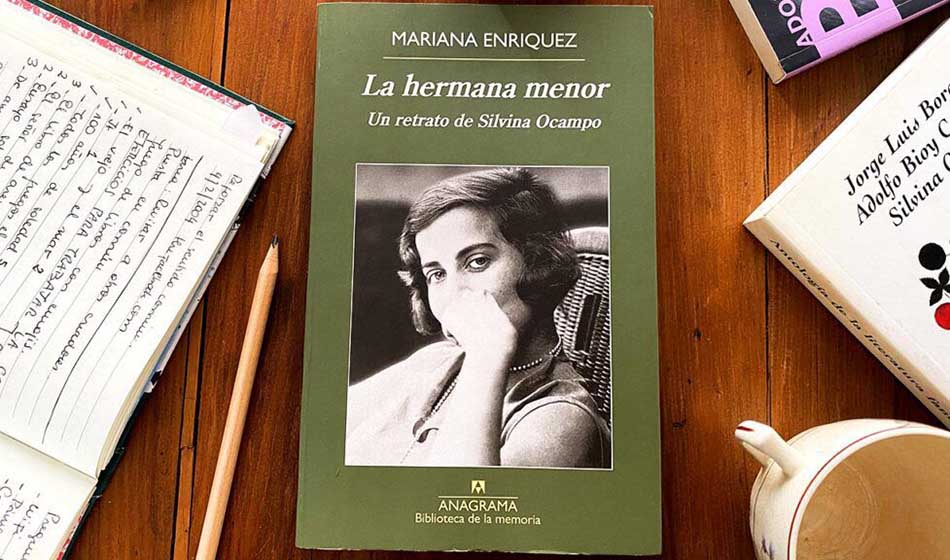

En el libro La hermana menor, escrito por Mariana Enríquez, la autora acompaña la vida de Silvina casi como si fuera una hormiga montada en su zapato de cuero fino, la comprende, la deja fluir por sus páginas cual eco de una mente temblorosa y apabullante. Paradójicamente, tiempo atrás, parada en su jardín, la poeta diría que “si las hormigas pensaran, se suicidarían”. Es que Silvina, escritora, poeta y cuentista sabía causar impresiones, un capricho que aún tres décadas después mantiene más vivo que nunca.

A la perpetua sombra de un coloso como lo era Victoria, los títulos de escritora, intelectual, ensayista, traductora, editora, filántropa y amiga íntima de criaturas como Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Federico García Lorca, Ernesto Sábato y Virginia Woolf humillarían el prontuario profesional de cualquier contrincante. Pero Silvina, opuesta a lo que el público ha creído, supo prosperar en la penumbra y la libertad de ser la última de las Ocampo.

Reinar por espanto

Lo cierto es que Silvina no gozaba de la personalidad sociable y cortés que se esperaba de una mujer de San Isidro, era más bien todo lo contrario. No le gustaba que la fotografiaran, aunque sí hay un gran registro fotográfico de su paso por la juventud, con su aura de musa europea, las perlas, los ojos claros. Más tarde en su vida preferiría la ropa de hombre y las pocas joyas en composé con las poses rotas, desencajadas para evitar que el lente encuentre su rostro y, una vez más, la haga chocar con la anatomía de la que tanto renegaba.

A sus amistades les proponía el juego de gato y ratón, no acudía a las citas acordadas y no respondía la puerta. Le encantaba hablar por teléfono, había aprendido a amar a los gatos y escribía un centenar de cartas que firmaba como “Sin”, es decir “pecado” en inglés. Su marido, el escritor Adolfo Bioy Casares, la describía con todos los sinónimos de “rara” que se le ocurrían, pero tal como tantas personas en su vida, “Adolfito”, como ella lo llamaba, se divertía dejándose atrapar por la naturaleza laberíntica de su esposa.

“Silvina escribía como nadie en el sentido de que no se parece a nada de lo escrito y creo que no recibió influencias de ningún escritor. Su obra parece como si se hubiera influido a sí misma”, dijo en alguna ocasión.

Los cuentos de Silvina acarrean un tenor de oscuridad, el cual aparece tras la fusión de elementos del surrealismo con lo fantástico y lo cotidiano. Aunque en varias ocasiones negó haber recabado estos hechos de su propia experiencia, se cree que fue partícipe de situaciones turbulentas por parte del personal de Villa Ocampo, la casa donde creció. En 1937 publicó su primer libro de cuentos, Viaje olvidado, y su hermana mayor le reprochó haber mancillado y distorsionado los recuerdos de su infancia.

Me duele todo (no me dolería si me tocaras)

Quienes mantenían una relación cercana con la poeta, señalaron que parecía verlo todo a través “de una bola de cristal”. Se había popularizado el rumor de que Silvina contaba con dones de videncia, y esto, sin duda, completó la última grilla de una construcción de personaje que la inmortalizó como cautivadora e incomprensible.

Entre tantas almas que arrebató y mantuvo en su tocador junto a las alhajas familiares, la pena más pronunciada siempre será la de Alejandra Pizarnik, poeta, ensayista y traductora argentina. La verdad detrás de la amistad entre estas dos niñas prodigio continúa siendo un misterio.

Las correspondencia que intercambiaban, la cual era entusiasta y explícita por parte de Alejandra, dejaba entrever las luces de un amor que alumbraba como un faro del lado de Pizarnik y apenas como una cerilla de la vereda de Silvina.

El último correo que recibió el buzón de la menor de las Ocampo, previo al suicido de Pizarnik, es la declaración más desoladora jamás escrita: “Silvine, mi vida (en el sentido literal), le escribí a Adolfito para que nuestra amistad no se duerma. Me atreví a rogarle que te bese (poco: 5 o 6 veces) de mi parte y creo que se dio cuenta de que te amo sin fondo”.

Silvina falleció el 14 de diciembre de 1993, a los 90 años de edad, luego de que el alzhéimer barriera, poco a poco, con esa mujer extravagante que hechizó a toda la alta sociedad del siglo pasado. Su obra aún despierta las emociones aletargadas de quienes eligen permanecer lejos de los candiles, como un helecho con manos largas, regadas de semillas. “Si tengo un corazón es para que arda”, exclama su poema “Acto de Contrición”. No está abierto para discusión que el latido de Silvina seguirá sonando, maravilloso e inquebrantable, como el delator escrito por Poe.